책을 보던 E가 이미지를 하나 보여줬다. 아마도 퀴어를 혐오하는 듯한, LGBT를 혐오하는 듯한 가족이 피켓을 들고 있는 장면이었다. 피켓엔 “It’s not Diversity. It’s Perversity.”(다양성이 아니다. [성]도착이다.)라고 적혀 있었다.

E와 나는 둘다 이 문구를 보며 좋아했다. 바로 이거야! 사진 속 비장한 표정의 이 가족은 it(그것)으로 표현한 그 무언가를 혐오하는 듯했지만, 이 문구는 퀴어정치학의 지향점(적어도 내가 이해하는 수준에서)을 매우 잘 표현한다고 느꼈다. 정말 바로 이것이다. 퀴어정치학은 다양성을 이야기하는 것이 아니라 도착성을 이야기한다. 비규범적 삶을 이야기하고, 규범성의 문제적 작동을 이야기한다.

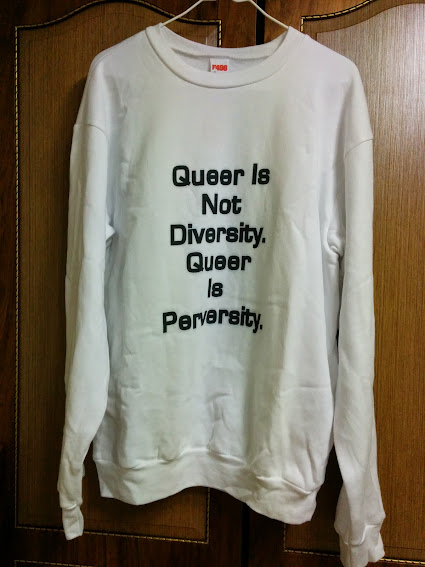

때마침 긴팔용 티셔츠를 제작하려고 했던 나는 E와 신나게 떠들며, 이 문구를 사용하기로 했다. “Queer Is Not Diversity. Queer Is Perversity.”라고. 나는 이것 자체로 무척 좋다고 판단하지만 잠시 고민하던 E는 이 구절을 읽은 어떤 ‘퀴어’는 이 구절에 상처를 받을지도 모른다고 염려했다. 그래서 이를테면 “I’m Queer.”란 구절을 덧붙이면 좋을 것이라고 했다.

그래서 이런저런 구절을 이용해서 티셔츠를 만들었다. 가을에서 겨울을 지나 내년 봄까지 입을 옷이다.

Queer Is Not Diversity. Queer Is Perversity. [퀴어는 다양성이 아니다. 퀴어는 도착이다.]라고 적었다. e가 번데기처럼 보이는 건 그냥 넘어가기로… 디자인을 할 땐 글꼴이 괜찮았는데 출력하니 이런 문제가 생기네… 같은 문구에 글꼴을 바꾸고 색깔 등도 바꿔서 한 번 더 제작할 수도?

Queer Is Not Diversity. Queer Is Perversity. I’m Queer. [퀴어는 다양성이 아니다. 퀴어는 도착이다. 나는 퀴어다.]라고 적었다. E의 의견을 반영한 것. 디자인할 때 글꼴이 얇아서 조금 걱정했는데 가장 잘 나왔다. 가독성도 좋아서 이 글꼴을 애용할 듯.

마지막 구절을 I’m Genderqueer.[나는 젠더퀴어다.]라고 쓴 것도 있다. 나는 퀴어며, 트랜스젠더 역시 퀴어 범주에 속하기도 한다. 하지만 너무도 많은 사람이 퀴어를 성적지향만 지칭하는 것으로 이해하고 있어서 젠더퀴어라고 적었다. 종종 나를 젠더퀴어로 설명하기도 하고.

I am Transgender. Look at YOU through Me! [나는 트랜스젠더다. 날 통해 널 봐라!]라고 적었다. 글꼴이 걱정이었는데, 아니나 다를까 느낌표가 애매하게 나왔다. 그래도 괜찮아.

그나저나 얇은 긴팔 티셔츠겠거니 했는데 두껍고 따뜻한 티셔츠다. 그리고 꽤나 예뻐서 스키니진과 입으니 잘 어울린다. 우후후. 매우 만족.

+”나도 이런 거 원해!”라는 분은 안 계시겠지? 흐흐흐.

++한국어로 디자인한 티셔츠도 있는데 제작은 않했다. 이유는 간단한데 글꼴이 안 예쁘다. 영어 철자는 다양한 글꼴이 예쁘게 적용되는데, 한글은 글꼴을 바꿔도 크기만 조금씩 변할 뿐이다. 그래서 주문제작을 포기했다. 외국사이트를 이용하니 이런 문제가 있네. 퓨우…

+++근데 이런 거 만들어 입고 다녀봐야, 안전하다. 정말 안전하다. 한국어로 제작하면 좀 알아보려나… 영어와 한국어의 문제일까, ‘남의 티셔츠에 적혀 있는 문구 따위’일까. 결국 티셔츠로 하는 퀴어 실천 따위, 그냥 깨작거리는 행동일 뿐이다. 그저 나를 위로하는 행동일 뿐이다.